1925 年,18 岁的彭雪枫在开封加入中国共产主义青年团,次年转为共产党员。在北平汇文中学读书期间,他秘密组织进步学生运动,用化名在《世界日报》《京报》发表《帝国主义的末日》等文章,以笔为刃剖析社会痼疾。1929 年,他奉命前往烟台开展兵运工作,在军阀部队中秘密发展党员,建立地下支部,为后来的武装起义埋下火种。这段地下工作经历,让他练就了敏锐的观察力和沉稳的应变力,曾在一次搜查中,将机密文件藏于馒头中,从容躲过盘查。

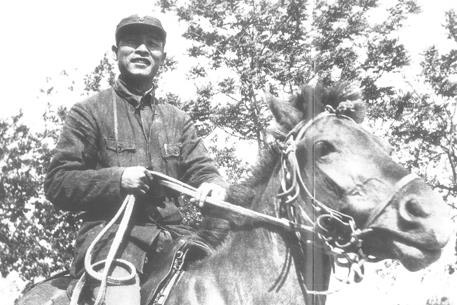

1930 年,彭雪枫投身红军队伍,从纵队政委到师长,在战火中迅速成长。长征途中,他率部担任前卫,在攻克娄山关的战斗中,亲率尖刀连攀悬崖突袭,撕开敌军防线。湘江战役中,他右臂中弹,鲜血浸透军装仍屹立指挥,直至击退敌军五次冲锋。担架上,他忍着剧痛修改作战方案,对警卫员说:“红军的字典里,没有‘后退’二字。”1936 年,他以中共代表身份前往山西,与阎锡山部谈判。面对对方的试探与刁难,他坚持 “团结抗日、平等合作” 原则,既不卑不亢又灵活变通,最终促成晋绥军与红军的局部合作,为八路军开赴抗日前线打通了通道。

全面抗战爆发后,彭雪枫肩负起开辟敌后根据地的重任。1938 年 9 月,他率领 373 人的新四军游击支队,从河南确山竹沟出发,向豫东敌后挺进。在睢杞太地区,这支衣衫褴褛的队伍面临着日军、伪军、土匪的多重威胁。他提出 “打小仗、积大胜” 的策略,首战夜袭淮阳窦楼,歼灭日军少尉以下 20 余人,打响了豫东抗日第一枪。当地百姓起初疑虑重重,他便带头帮老乡挑水、割麦,用 “不吃群众一口粮,不拿百姓一根线” 的纪律赢得信任。

1940 年,日伪军对豫皖苏根据地发动 “扫荡”,彭雪枫创造出 “敌进我进” 的游击战术 —— 当日军分兵合击时,他率主力跳出包围圈,直插敌军后方,奇袭板桥集。战斗中,他指挥部队击毁日军飞机 1 架,成为新四军抗战史上的经典战例。战后,他亲自检查飞机残骸,对战士们说:“鬼子的铁鸟没什么可怕,只要我们团结一心,就能把它们打下来!”

在根据地建设中,彭雪枫展现出卓越的治理才能。他创办抗日军政大学第四分校,亲自讲授《论持久战》,用 “小推车推出来的胜利” 等通俗比喻解析战略思想,培养出 3000 余名军政干部。他组建的拂晓剧团,用豫东大鼓、坠子书等民间艺术形式,编演《抗日五更调》等节目,让抗日思想深入乡村。针对根据地粮食短缺问题,他带领军民开垦荒田,自己亲手种下的 “将军田” 每年能收获粮食 2000 余斤。他推行的 “减租减息” 政策,让佃农租额从 50% 降至 37.5%,农救会会员发展到 10 万余人,根据地呈现出 “男女老少齐参战,纺车与步枪共鸣” 的蓬勃景象。

1941 年皖南事变后,豫皖苏根据地遭国民党军重兵围攻。彭雪枫率部进行了三个月的艰苦转战,在洪泽湖畔重建根据地。最艰难时,部队靠挖野菜充饥,他把仅有的干粮让给伤员,自己嚼着芦苇根指挥作战。1942 年,他组建新四军骑兵团,亲自挑选战马、设计骑兵战术,这支劲旅后来在收复泗洪的战斗中发挥了关键作用。

1944 年 9 月 11 日,在河南夏邑八里庄战斗中,彭雪枫亲临前线指挥。当战斗即将胜利时,一颗流弹击中他的胸部。他挣扎着坐起,对身边的参谋说:“告诉大家,胜利…… 不要管我……” 年仅 37 岁的生命永远定格在这一刻。噩耗传来,根据地百姓自发沿路哭送,一位老大娘捧着刚蒸好的馒头,哭喊道:“彭将军,你还没尝过俺做的馍啊!”

彭雪枫留下的 50 余封家书,字里行间满是家国情怀。给妻子林颖的信中,他写道:“为了民族解放,我们甘洒热血。待到抗战胜利,我陪你看遍祖国山河。” 给侄子的信里,他叮嘱:“要做有益于人民的人,不要想着当官享福。” 这些滚烫的文字,与他创办的《拂晓报》、组建的拂晓剧团一起,构成了 “团结、奋斗、奉献” 的拂晓精神。

如今,在彭雪枫战斗过的豫皖苏地区,纪念馆里的望远镜、钢笔静静陈列,见证着一位共产党人用短暂而辉煌的一生,践行 “为人民谋幸福” 的誓言。他的精神,如同一盏永不熄灭的拂晓之灯,照亮着后人前行的道路。